福岡県少年警察ボランティア協会の組織および沿革

沿革:詳細情報

少年補導員制度

少年補導員制度は、昭和42年10月9日、少年補導員の活動について定めた『少年補導員制度運営要綱』が制定されたことに伴い発足(同年11月1日付で委嘱)した制度です。

少年補導員とは、その居住地域や勤務地域を中心に、日常生活を通じて

- 非行少年等の早期発見及び補導

- 有害環境の浄化

- 少年相談

- 非行防止地域活動の推進

- 警察が行う非行集団の解体補導活動に関する協力援助

- 任務の遂行に必要な熱意と実行力を有している

- 地域の実情に精通している

詳しくは、「少年補導員とは」のページを参照してください。

「少年を守る日」設定

毎月第3水曜日(祝祭日の場合は前日)を『少年を守る日』として指定し、県下一斉に

- 少年を取り巻く環境の浄化活動

〜 風俗営業の営業所等に対する立ち入り

→ 少年補導員のうち、公安委員会から委嘱を受けた「少年指導委員(県下32警察署、288人)」が実施 - こどもの登下校時の見守り活動

→ 少年補導員が学校、PTA等と共同して実施

を行い、少年の健全育成に寄与しています。

※「少年を守る日」は特に県下一斉実施日として設けられたもので、当然「登下校時の見守り活動」については基本的に全登校日に「風俗営業所に対する立ち入り」については、必要に応じて随時行うこととしています。

福岡県少年補導員連絡協議会結成

昭和42年に少年補導員制度運営要綱が制定され、警察本部長委嘱による少年補導員が誕生いたしました(現在は、各警察署長が委嘱)。

これと同時に各警察署毎に「警察署少年補導員連絡会」が発足、これらをとりまとめる組織として昭和53年4月に「福岡県少年補導員連絡協議会(県少協)」が産声をあげました(当時は任意団体)。

雑誌等自動販売機追跡調査委託業務

県少協は、福岡県からの委託を受け、県内における図書類等自動販売機、図書類等自動貸出機の設置状況ならびにこれらにおける図書類等の陳列状況を把握し、青少年をとりまく社会環境の整備を図る活動を行っています。

これは、いわゆる成人向け雑誌等を販売する自動販売機が学校等の近隣に設置されていないか、また、自動販売機の中にいわゆる「卑わいな」書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、ビデオ、DVD等が陳列されていないかを調査、報告するものです。

違反があった場合、報告を受けた警察署において指導・警告を行うとともに、悪質な場合には検挙措置がとられています。

少年非行防止大会

※ 基調講演の様子

県少協は、福岡県警察本部少年課と共催で、少年補導員相互の連帯意識を高めるとともに、県民の少年非行防止意識の高揚を図ることを目的として、年1回、少年非行防止大会を開催しています。

大会内容につきましては、

- 永年にわたり少年の健全育成・非行防止のための活動を行ってこられた少年補導員等の活動功労表彰、さまざまな地域貢献活動等を行われている個人・団体の善行表彰などを行う「式典」

- 永年少年の非行防止や立直り支援活動を行ってこられた方を講師に招いての「基調講演」

- 県警音楽隊等による「アトラクション」

各地区(福岡・北九州・筑豊・筑後)少年補導員等連絡協議会

※ 北九州地区

※ 筑後地区

県内の4地区(福岡地区・北九州地区・筑豊地区・筑後地区)にはそれぞれ地区少年補導員等連絡協議会が設置されております。

各地区連絡協議会の構成につきましては、

県少協組織図を参照してください。

福岡地区の結成

北九州地区の結成

筑豊地区の結成

筑後地区の結成

少年の社会参加活動

※ 平成20年2月8日、大牟田警察署少年補導員連絡会の少年補導員と県立ありあけ新生高等学校の落書き消し隊の活動状況

少年補導員は、地元の高校生等と共同して公共の施設などに対する落書きを消す活動も行っています。

これは、落書きが犯罪を誘発する(いわゆる「割れ窓理論」として有名ですね。)といわれていることから、地域における非行や犯罪を防止することを目的として行っているものです。

作業後は、「街がきれいになった」「変な人を見かけることが少なくなった」と、街の方々に大変喜ばれております。

少年柔剣道錬成大会

※ 熱戦を繰り広げる柔道・剣道少年

※ 少年柔剣道錬成大会開会式

昭和59年7月29日、第1回県下少年柔剣道練成大会が開かれました。

これは、「福岡県警発足30周年記念行事」の一環として計画され、毎年開かれている「少年非行防止大会(同年は第6回)」の第二部において開催、県内の小中学生60チーム540名が参加して技を競い合いました。

以後、毎年1回開催され、優勝チームは東京で開かれる「全国警察少年柔道・剣道大会」に出場してきましたが、平成13年度を最後に同全国大会が中止されたため、平成14年度から福岡県内での大会も中止となりました。

なお、平成14年度からは、県青少年課の事業である「福岡県青少年アンビシャス運動」の一環として、「少年柔剣道合宿研修」と銘打って、福岡市博多区東平尾公園にある「県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡)」において、柔道・剣道それぞれ2泊3日の日程で少年の健全育成を目的とした訓練を行っています。

少年柔剣道合宿研修

※ 柔道訓練の様子

※ 剣道訓練の様子

平成14年度からは、県青少年課の事業である「福岡県青少年アンビシャス運動」の一環として、「少年柔剣道合宿研修」と銘打って、福岡市博多区東公園にある「県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡)」において、柔道・剣道それぞれ2泊3日の日程で少年の健全育成を目的とした訓練を行っています。

この合宿研修は、

- 福岡県警柔道・剣道師範、同特別訓練員の指導による柔道・剣道訓練

- スポーツ選手、ボランティア等社会で活躍している方々による講演(平成24年度はプロバスケットボールチーム・ライジング福岡の3人の選手がドリブルリレー等の指導を行いました。)

- 参加少年、指導者等の交流・交歓活動

(平成24年度は「健やかカルタ会」)

ふれあい運動:シンボルマーク=ミミズク

昭和61年1月、「いじめ」が深刻化し、大きな社会問題となっていた当時、大人とこどもの心のふれあいを通じて、少年に社会との連帯感やルールを体験的に学ばせ、少年自身の自立心や基本的生活習慣を身につけさせることを目的として、少年補導員が中心となって学校、PTA、地区住民と一体となって地域ぐるみのふれあい運動を展開しようと提唱したものです。

このとき、制定されたシンボルマークの“ミミズク”は、現在も県少協のメインキャラクターとして皆さんに親しまれています。

ちなみに、ミミズクは、「英知の象徴」であり、「幸福を呼ぶ」といわれており、「非行防止にみんなの知恵を集めよう」とか、「ミミズクのような大きな目で少年を見守ろう」等の意味を込めて図案化したものです。

乗車マナー向上運動

電車、バス等の公共機関内におけるマナー向上を図るため、「大人と子どものふれあい運動」の一環として、“譲ろう 座席、 守ろう ルール”をキャッチフレーズに、昭和62年から始められたものです。

現在では、各公共機関や県、各市など関係機関が連携して活動に取り組んでおり、広く一般に認知されています。

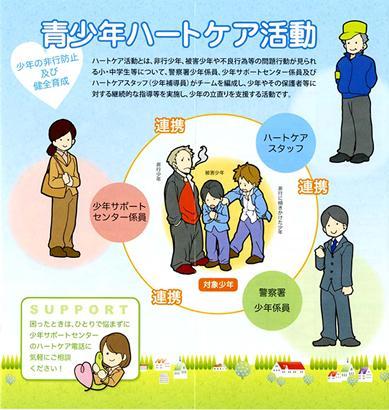

青少年ハートケア活動

「青少年ハートケア活動」とは、非行少年、被害少年、不良行為等の問題行動がみられる小・中学生等について、その立ち直りを支援するため、警察署少年係員、県警少年課の少年サポートセンター職員及び少年補導員がチームを組んで、少年やその保護者に対する継続的な指導・援助等を行うものです。

少年の健全育成に熱意を持って取り組んでいる地域の少年補導員のうち、適任と思われる方々が福岡県警生活安全部長からハートケアスタッフとして委嘱されており、非行に傾きかけた少年やいじめ等の被害少年とその保護者に対して、きめ細かな支援活動を行っています。

クリーンアップ街頭補導作戦

※ クリーンアップ街頭補導

平成17年に、治安と信頼の回復のための「ダッシュ2005」と銘打たれた活動の一環として、福岡県警察と少年警察ボランティア3団体(少年補導員、少年指導委員、少年協助員)が連携した繁華街における夜間街頭補導を開始(毎月第2金曜日)しました。

現在では、県下34警察署における「県下一斉クリーンアップ・街頭補導作戦」と名称を変えるとともに、実施日を毎月第2・第4金曜日に拡大して活動しています。

社団法人福岡県少年補導員連絡協議会の設立

※ 福岡県少年補導員連絡協議会発足式

※ 福岡県少年補導員連絡協議会総会の模様

昭和42年に少年補導員制度運営要綱が制定され、各警察署長委嘱による少年補導員が誕生いたしました(旧制度では警察本部長が委嘱)。

これと同時に各警察署毎に「警察署少年補導員連絡会」が発足、これらをとりまとめる組織として昭和53年4月に「福岡県少年補導員連絡協議会(県少協)」が産声をあげました(当時は任意団体)。

そして、平成18年4月、非常に厳しい状況にある福岡県内の少年非行情勢に対処するため

- 非行を起こさせない社会作り

- 地域の少年は地域で守るという気運の醸成

ボランティアリーダー研修

※ 研修会の様子

少年補導員の意識改革と技能向上を図り、地域における少年非行防止活動の中核となるボランティアリーダーの育成を目的とした研修会を行っています。

研修会は年間6回行っており、育成したリーダーが地域の少年非行防止活動のけん引役となり、その地域の活動を活性化させることとしています。

研修内容については、「法令等の周知徹底」「声かけ要領訓練」「好事例・効果的事例の発表」「ビデオ教養」など多岐にわたり、少年補導員が地域のボランティアリーダーとして自信を持った指導ができるよう、スキルアップを図ることができるものとなっています。

新少年補導員手帳

「少年補導員手帳」は、昭和37年の制度導入時から少年補導員に貸与されていたものですが、平成18年9月1日、実に44年振りに全面改正されました。

外装は濃紺色の本革製で警察手帳よりも一回り大きくなっています。中には、少年補導員であることを示す「少年補導員証」が収まり、下部には全国少年警察ボランティア協会の「補導員栄誉章」をモチーフにした記章(バッチ)が装着されています。

新たな少年補導員手帳を手にした補導員は「自覚と責任感がいっそう高まった」と、決意を新たにしています。

少年警察協助員

少年警察協助員とは、昭和57年、当時多発傾向にあった校内暴力・窃盗事件や暴走族による不法事犯など、集団的非行に対処するために組織された少年警察ボランティアをいいます。

初年度(昭和57年度)には6警察署にそれぞれ2〜3名が配置され、3年目には19警察署39名の少年警察協助員制度が完成しました。また、平成4年10月には、各署少年警察協助員相互の連携を図ることを目的として「福岡県少年警察協助員連絡協議会」が発足し、それまでにも増して効果のある活動を展開いたしました。

しかし、県内の少年を取り巻く情勢は「非行」と「犯罪被害」の両面で厳しい状態が続いたことから、県内少年警察ボランティアの一致団結による効果的な活動をより強力に推進するため、平成19年4月1日に少年補導員と統合されることとなり、少年協助員制度は発展的に解消しました。

少年指導委員

少年指導委員とは、有害環境から少年を守り、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止やそれによって被害を受けた少年を援助し、また、風俗営業者等に対して助言等を行い、もってその遵法意識の向上を図ることを職務とする少年警察ボランティアをいいます。

少年指導委員は、福岡県公安委員会の委嘱を受けて活動しており、その任期は2年で、再任することもできます。

県内においては、昭和60年の制度発足から独立した形で活動してきましたが、平成20年4月1日に県内の少年指導委員272名を少年補導員と兼務委嘱されるようになり、県下の少年補導員の総数は2,729名になりました。

また、平成22年春の警察署機能強化に伴い、県下34警察署のうち、博多臨港警察署、福岡空港警察署を除く32警察署に増員配置され、現在288名の少年指導委員が活動しております。

少年警察学生ボランティア育成事業

※ 街頭補導中の学生サポーター

※ 学習支援中の学生サポーター

県少協では、組織の活性化を図るため、より幅広い、さまざまな方々に活動への参加を呼びかけています。

その中で、平成20年4月1日からは、非行少年と年齢的に近く、兄姉的な立場から少年の心情に配意した活動ができるということで、県内複数の大学の学生さんたちに県少協会長から委嘱を受けていただき、少年警察学生サポーターとして登録、街頭補導・立直り支援・広報啓発等の活動にボランティアとして参加していただいています。